ていた。

「ブルー、そろそろ小学校へ向かった方がいいよ」

「……やだ」

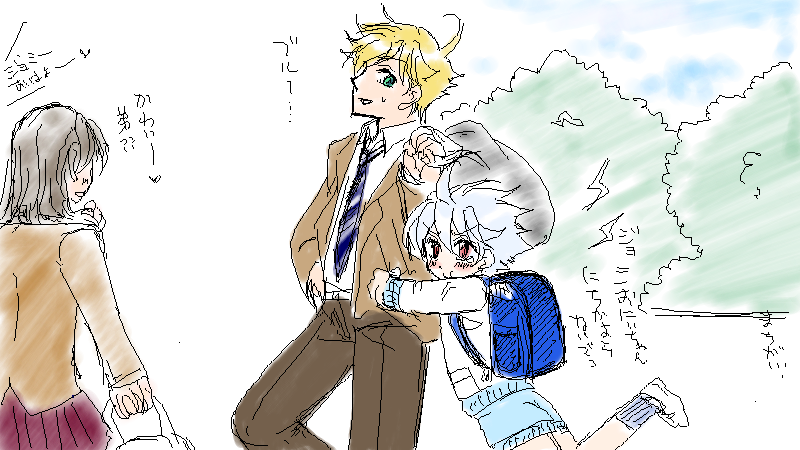

いつもはシンとは別に、近所の小学生たちと通学班を組んで学校へ向かうブルーだが、今日はシンと一緒だった。

一緒───といえば聞こえはいいが、ランドセルを背負ったブルーはシンの腰にしがみつき、不自然な格好のまま二

人は歩いていた。

ブルーは昨夜からシンにひっついたまま、離れないのだ。

すべての発端は約一ヶ月半前のバレンタインデーだった。

シンは頼みもしないのに、チョコレートを山ほどもらっていた。

もちろんホワイトデーにお返しもしなかった。

決してブルーの目に触れらせないように、母親のマリアにチョコの処分を頼んでおいた。

けれどマリアはチョコを捨てずに押し入れに隠していた。

マリア曰く、手作りチョコはさすがに食べるのは憚られたが、中には高級なチョコレートも数多かった。

せっかくもらった物を捨てるのももったいないし、賞味期限はまだまだ先だ。

もらったシン本人がいらないのなら、フレイアと二人で少しずつ食べて行こうと思って、マリアはこっそりと隠しておいた

のだ。

それを昨日、たまたまブルーが見つけてしまった。

押し入れの中に山と積まれたチョコを見たブルーは、すぐにそれが何であるかを理解し、シンにしがみついて離れなく

なった。

ブルーに抱きつかれるのはシンとしては嬉しいが、そのブルーの表情は決して笑顔ではない。

泣きこそしていないが、どこか怒ったようなふくれっ面だった。

こんな事にならないよう、チョコを処分しておいたつもりだったのに、母親たちの思わぬ経済観念のせいですっかりおか

しな事態になってしまった。

来年からは面倒でも、自分でしっかり処分しようと決めたシンだった。

不自然な格好で歩き続けた二人は、あるT字路へ差しかかった。

シンが足を止めたために、ブルーも立ち止まった。

右へ行けばブルーの小学校、左へ行けばその先にはシンが高校に通うために利用している私鉄の駅があった。

「ブルー、ほら。ブルーの学校はあっちだろう?」

「───……」

シンが右の道を指し示したが、ブルーの返事はない。

その代わりに、ブルーはシンにますますきゅっとしがみついた。

シンに高校に行ってほしくなかった。

高校へ行ったら、シンが誰とどんな風に過ごしているかブルーには分からない。

ブルーも文化祭の時にはシンの学校へ行った事があるけれど、ニナやカリナたちの話からも、校内でもとても人気が

あるようだった。

ブルーだってなんとなくは気づいてはいるのだ。

シンが女の子からとても人気がある事を。

一緒に出かければすれ違う女性がたくさん振り返るし、いつも注目を集めている。

けれどいざその証拠のようなものを突きつけられると、いてもたってもいられないような気持ちになってしまう。

時折湧き上がる、そのもやもやとした気持ちが何だか分からず、ブルーはただシンにしがみついた。

「ブルー……」

このままシンが高校へと向かえば、ブルーはそのままついて来てしまうだろう。

どうしようかとシンが考え込んでいると、不意に背後から声がかけられた。

「あら、ジョミー?」

「ジョミーじゃない、おはよう」

その声にシンが振り返れば、そこにいたのは二人の女子高校生だった。

シンが利用している最寄駅からやはり同じ高校に通う、同級生たちだ。

まずいところでとシンは内心思ったが、今さらどうする事もできなかった。

「……おはよう」

「こんな所でどうしたの? いつもより遅いんじゃない」

「ああ、ちょっとね」

仏頂面でシンが相対しても、彼女たちは気にする風もない。

特別親しくもないのに近寄って来て、そしてシンの腰にしがみついているブルーに視線を注いだ。

「あら、その子は誰?」

「可愛い子ね」

ちなみに彼女たちはシンにチョコレートは贈っていない、れっきとした彼氏持ちだった。

しかしそんな事を知らないブルーは、まるで怒ったような眼差しで彼女たちを見上げた。

“可愛い”という褒め言葉も、ブルーには全然嬉しくないものだった。

「ジョミーの弟?」

女子高生の一人が問いかけてきた。

「いや───」

違うよと、シンが否定しようとした声を突然ブルーが遮った。

「僕、弟じゃないもん!」

「ブルー……」

驚いたシンが視線を下げると、ブルーは半分涙目になっていた。

可愛いと言われたり、シンの弟に間違われたのがよほど嫌なのだろう。

そんなブルーの内心に気づく筈もない女子高生たちは、遠慮なく質問を重ねた。

「あら、弟じゃないの?」

「じゃあなんなの?」

「え……」

問われて、ブルーは困ってしまった。

シンはブルーにとって実の兄ではない。だからブルーも弟では決してない。

家が隣同士だけれど、ただの隣人という訳ではない。

そして大好きな母親のフレイアとも、シンの両親とも違う。

───では何なのか。

「僕……」

ブルーはその気持ちをうまく言葉にできなくて、押し黙ってしまった。

胸まで苦しくなるようだった。

と、そんなブルーの髪をシンの手が撫でた。

「……ジョミー……?」

「ブルーは僕の弟じゃないよ」

ブルーがシンを見上げると、シンが少しだけ苦笑していた。

そして優しい動作で、しがみついていたブルーの手を離させると、シンは膝を折ってブルーと視線をあわせた。

「弟じゃない。ブルーは僕の、一番大切な人だから」

「ジョミー……」

それは一年以上前、シンの高校の文化祭で言われた言葉。

けれど変わらずシンにそう言われて、ブルーはとても嬉しくなった。

それまでのふくれっ面が嘘のような笑顔をブルーは見せ、シンも微笑み返した。

顔を引きつらせたのは二人の女子高校生の方だった。

「あ、あらそう……」

「もしかしてこの子が……」

噂で聞いた事のある、シンの本命の小学生というのはこの子の事だろうかと、女子高生二人は目配せをしあっ

た。

しかしシンとブルーはそんな反応にもまったく気にせず、見つめあっていた。

「行こう、ブルー」

「え?」

シンはブルーの手を取ると、駅とは反対方向へ───ブルーの小学校へ向かって歩き出した。

「ジョミー、どこに行くの?」

「学校に遅れるわよ!」

女子高生たちが慌てて声をかけたが、シンは振り返らずに軽く片手を上げただけだった。

そのままブルーを連れてその場を後にした。

「ジョミー」

「うん?」

「学校に行かなくてもいいの?」

遅刻しちゃうよとブルーはつぶやいた。

さっきまではシンを学校に行かせまいとばかりにしがみついていたブルーなのに、いざシンが遅刻してしまうとなると

やはり気になるようだった。

「いいよ、遅刻しても」

「でも……」

「ブルーを学校まで送っていくよ。言っただろう? ブルーより大事な事なんて僕にはないんだから」

「…………」

なんだか頬が熱くなって、ブルーは返事ができなかった。

だから返事の代わりに、繋いでいたジョミーの手をきゅっと握った。

するとジョミーもぎゅっと握り返してくれた。

小学校の校門まで辿り着いた二人は、そこで繋いでいた手を離した。

ブルーはちょっとだけつまらないと思ったが、シンはこれから高校へ向かわなければいけないのだ。

だから素直にお礼を言った。

「ありがとう、ジョミー」

「どういたしまして。行っておいで、ブルー」

「うん、行ってきます!」

いつもは家の前で交わす言葉を、今日は校門の前で交わして二人は別れた。

ブルーが校門を通ると、すぐに数人の同級生たちが気がついて集まって来た。

「おはよう、ブルー」

「今日はどうしたの?」

「おはよう。別に、なんでもないよ……」

まさか我がままを言った挙句に遅くなったとは言えずに、ブルーは頬をちょっとだけ赤らめた。

そんな様子を校門の外からしばし眺めていたシンは、安心して踵を返した。

同級生たちはブルーと一緒にやってきたシンの姿も見ており、口々に質問してきた。

「ブルー、あの人誰?」

「ブルーのお兄ちゃん?」

「なんて人なの?」

先ほどまでなら返事に困っていた質問だったが、今のブルーは胸を張って答えた。

「ジョミーだよ」

ブルーが振り返ると、駅に向かって歩いて行くシンの姿が見れた。

昨日から胸の中でもやもやしていた気持ちは、きれいに吹き飛んでいた。

「ジョミーはね、僕の一番なんだよ!」

シンと同じく嬉しそうに、ブルーはそう答えた。

そしてブルーはランドセルを背負ったまま、教室に向かって元気よく駈け出した。